转载声明

在B站看到up主“飞行男孩俱乐部”发布的关于KLM的视频。其中提到了有关荷亚航的故事,激发了我的好奇心。于是我就上网查找到了台湾博主“Charles Lin”撰写于2015年1月28日的文章。阅读后很感兴趣,所以加以转载。在此感谢原作者的讲解。

本文著作权属于原作者(网名:“Charles Lin”)所有,原文地址为:http://blog.udn.com/charleslin9863/20461622。其中内容全部由原作者撰写,不代表本人个人观点。

原文

時序進入2015年,兩岸的航空卽因中國大陸逕自劃定靠近海峽中線的 M503新航路問題,而有一些爭執 ;其實航空跟政治息息相關,台美1979年斷交以來,兩岸航空,關係之複雜,鬥爭之慘烈,跟兩岸關係之詭譎多變,實不遑多讓。

目前兩岸雙方每週共飛840個往返班次,台灣開放10個航點,大陸開放55個航點,看來蓬勃發展。在台灣的機場,也隨時可以看到當年稱為「匪機」的大陸飛機,但瞭解一路走來的曲折複雜,以現在眼光看,可能很多都令人難以想像,回首來時路,兩岸當時的一些鬥爭的手法與過程,現在看來也實在令人莞爾,但也更要說目前的狀況,的確來之不易。

個人因工作關係,先前常須出國,算是航空公司常客,也是半個航空迷,2000年前後,有幾年時間還是華航當時最高等級翡翠卡的貴賓,當時還沒有鑽石卡,對航空相關的事務很有興趣,也很關心。

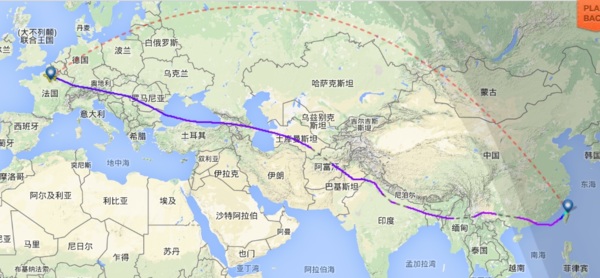

下面兩張圖分別是華航及國航2015/01/17 桃園飛往北京實際航線圖。飛機從桃園國際機場起飛後,先沿著飛往韓國等地的B576國際航線往東北飛,至兩岸約定點(BERRA)後,以超過90度大角度左轉,至海峽中線的SELUM點,雙方航管交接後,飛越台灣海峽,到福建東山、溫州附近再90度右轉,沿大陸內陸航線飛往北京。有人可能馬上質疑為什麼不直接飛越台灣海峽就好了?還要將航線弄得曲曲折折的,其實除了航空技術考量,航線之所以變得如倒過來寫的英文字母Z,也是雙方經無數折衝後的妥協,政治考量比技術問題還要大得多。

台灣經濟從1960年代開始蓬勃發展,經濟成長率每年以十幾趴水準,快步向前,對國際航空需求日益增加;但另一方面,中共也逐漸變成國際社會的somebody,台灣的國際生存空間遭到中共打壓而急劇萎縮,對台灣最重要的台美關係於1979年斷交,台灣想突圍,兩岸航空的鬥法也開始進入高原期。

兩岸分治以來,兩岸航空也跟政治一樣,老死不相住來,台灣方面奉行三不政策,不接觸,不談判,不妥協;雖然大陸當時很期望跟台灣談,造成通航、通郵、通商「三通」事實。在這種政治氛圍下,大陸藉各種機會封殺台灣外交的生存空間,逼台灣就範,連帶當時台灣唯一飛航國際線的華航(China Airlines),航權談判,航線拓展也就處處碰壁。

為了突破,華航1991年成立子公司華信航空(Mandarin Air)為其分身,專飛有政治敏感的航線,那時在加拿大澳洲等航線,都可以看到華信航空海東青塗裝飛機的身影,並在一些歐洲航線如義大利羅馬,德國法蘭克福,瑞士蘇黎世等航點,採取權宜措施,以華信之名,實際上是華航飛機,玩起華航、華信本尊與分身的手法。並為改變國家航空公司形象,改為民營公司,更在1995年更改企業標誌,將原來國旗,及藍白紅塗裝,改成潑墨紅梅。

就像1994年時在德國的法蘭克福(Frankfurt)機場,看到的「航空公司一覽表(Registered Airlines)」,上面登記的是「華信」,而非「華航」。 1996年的義大利之行,飛抵羅馬前,空服員發了一張說明 , 特別強調回台北的航空公司代碼是AE,不是CI,報到櫃台不要找錯了。AE是華信航空的代碼,飛機由台北飛出時明明是華航的代碼CI,似也是「一航各表」。不僅義大利航線,瑞士及德國的航線也都有相同的狀況。

1991年七月開始營運的長榮航空(EVA Air)因本身即民營公司,機身也比較沒政治符號,在本尊與分身這點上,情形就相對好了許多。

但本尊與分身的政治手法,也不只華航,台灣和日本斷交後,因應兩國之間空中交通頻繁,日航(Japan Airline)的臺灣航線,經一番折衝後,以成立子公司營運的模式因應而生,也就是日亞航(Japan Asia Airways ),1975年9月15日起,日亞航開始飛行台灣航線。此模式是後來外籍航空公司以Asia為名之子公司飛行台灣航線的濫觴。

為了將台灣形塑成大陸的一省的印象,大陸要求日本,華航飛機不能在東京飛國際線的成田機場起降,只能使用專飛國內線的羽田機場,日本因此特別專門為華航在羽田開設一國際航廈,變成羽田機場唯一飛國際線的航班。羽田靠近市區,交通時間省很多,華航反而因禍得福,每天三班往返,班班客滿,是華航當時的黃金航線,這種情形一直到2002年兩岸關係改善,華航才心不甘情不願的改到成田機場起降。但後來情況改變,2010年10月31日羽田復飛國際線,松山羽田航線開航,那是後來的事情。

日亞航開啟白手套營運方式後,1990年代,荷蘭航空(KLM)、澳洲航空(Australia Airlines)、英國航空(British Airways)、法國航空(Air France)、瑞士航空(Swiss Air)等國家的航空公司,沿用日本模式,飛台灣的航線通通改成荷亞航(KLM Asia)、澳亞航(Australia Asia Airlines)、英亞航(British Airways Asia) 、法亞航(Air France Asie)和瑞亞航(Swissair Asia)。德國航空(Lufthansa)更乾脆以其子公司德鷹航空(Condor Airlines)的飛機,使用德航的代碼LH來飛台灣航線,說來也是受兩岸政治關係影響的無奈。雖然除了日亞航及荷亞航,其他的航空公司用這種模式,時間都不長,2000年左右大概都不見了。

兩岸對峙,對飛越對方領空這種並不困難的事,對兩岸確是有如天塹。曾在1990年代初讀過某一名人文章,已忘其名,談其搭乘外籍航空公司飛越雲南、貴州的心情。他還特別在機艙內行走,以示雖無法在地上走過大陸河山,在空中走過亦稍可彌補夢寐以求的心願。大陸在2005年允許臺灣民航機飛越其領空,這在以前是很難想像的情形。目前在大陸台商人數已超過百萬,去大陸旅遊的更多,去大陸已如家常便飯。現在看來該名人之舉措雖有些阿Q,但確實是那個兩岸漢賊不兩立,老死不相往來的年代,很多人魂牽夢縈的場景。

2008年3月31日,日亞航從高雄飛出最後一班飛機,4月1日以後航線將再交回其母公司日航繼續經營;日亞航從1975年9月15日起,開始接手台灣航線,歷時32年餘,以「亞洲」為稱號的白手套模式正式走入歷史。

隨著兩岸政治關係的解凍,兩岸航空也跟著融冰,2003年一月春節包機啓航,接著擴展到清明,端午,中秋,春節的四節包機,2008年進展至週末包機,2009/8/31兩岸定期班機正式開航,截至2015年一月已擴展至雙方共65個航點,每週840航班。

1949年起國共隔海而治,雙方劍拔弩張,老死不相往來。1987年台灣開放老兵探親,兩岸關係總算開了小小的一扇門,但當時連華航同一架飛機都還要以CI (華航)AE(華信),本尊與替身的方式操作,到2003年初的春節包機啟航,華航可以大大方方的以CI之名,飛進中國大陸,這期間足足走了近一甲子。雖然慢,未來也不難想像不會是一帆風順,但看來七百多年前羅貫中「三國演義」裡那句「話說天下大勢,合久必分,分久必合。」航空這項看來還是靈!

感谢您的分享,我也是从B站UP主“飞行男孩俱乐部”那过来的。文章原链接已经无法打开,如果不是您的发现我不知道要找到何时才能了解这段历史。

有用就好,历史总该有人记得

“他還特別在機艙內行走,以示雖無法在地上走過大陸河山,在空中走過亦稍可彌補夢寐以求的心願。”

愿世人再不受意识形态对立之苦,两岸人民永保和平、繁荣、互信。