本文为林金桐老校长所撰写,著作权归原作者所有。转自北邮人论坛。

叶培大先生千古!

2011年1月16日早晨,晓敏副校长发来手机短信:“先生病危”。我立即约李青老师,请他驾车,一起赶往协和医院的危急病房,去见先生最后一面。先生的几位儿女都在病房门外,先生的儿子尔强是位医生,他告诉我,致命的病症是肾衰竭。随即,我们换上白褂,进入危急病房。先生此时靠机器帮助呼吸,心脉急剧地衰落。虽然,先生因高烧不退从玉泉医院转往协和危急病房时,大家已有一定的心理准备,但此时,当听到医生说“还有一两个小时,请家属准备后事”, 我依然不愿相信,悲恸不已。

治丧期间,国家主席、政府总理发来唁电,可见先生对中国信息通信事业的贡献之巨大;许多兄弟高校的校长们前来参加先生的遗体告别仪式,可见先生对高等教育的影响力之深远;国内外通信行业的知名学者纷纷来电来函表示哀悼,可见先生几十年来在学术界建立的交流网络之广大;几天时间里,成千上万的师生员工来到先生灵堂或者在网络空间沉痛悼念,可见先生受到人们的爱戴之深厚。

不少人,包括国际电联(ITU)副理事长赵厚麟先生、英国戴卫.佩恩教授、军队某位将军研究员等,在向治丧委员会发出唁电的同时,也给我个人发来电邮表示对先生的悼念。赵厚麟先生说“叶先生名满天下,对他的逝世,海内外都很悲痛。您是叶先生的高足和继任者,您与他的感情非常人可比,悲痛之情自然也比常人更为强烈。还望保重。”这些对我个人的慰问,让我感动不已。

叶先生的儿女们,选定了“头七”将先生送往天国。1月22日,当我向先生遗体鞠躬告别,望见先生身穿呢子大衣,里面衬一条羊毛围巾,这正是我非常熟悉的先生在冬季的穿着形象,顿时止不住的眼泪从眼眶夺出……。

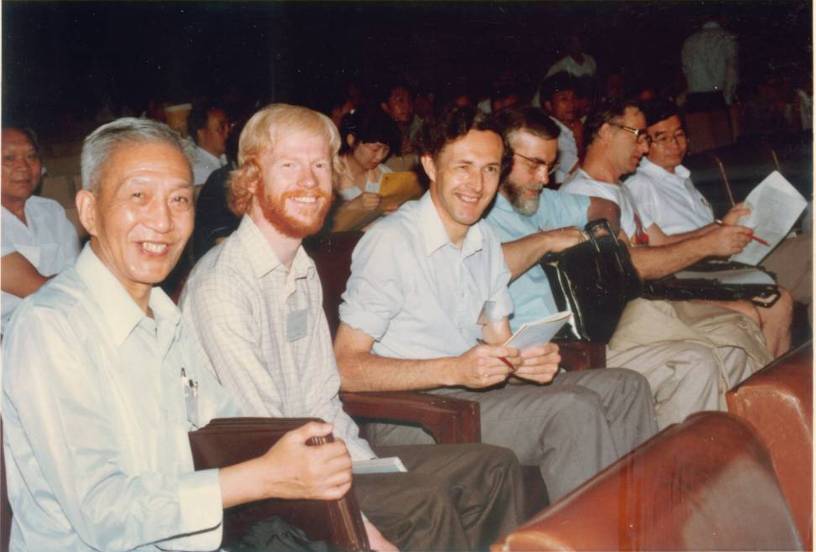

回到家里,翻出旧相册,找到了那张照片。照片中,先生着冬装,左边是黄章勇,右边是我。我们是先生“文革”后最早的两个研究生。章勇于21日专程自深圳赶来北京,参加了第二天先生的遗体告别仪式。

送别先生之后,悲痛的心情慢慢趋于平静,仔细回忆我和先生相识相处的33年来的一件又一件往事,写成这篇怀念文章。又找到一些北邮师生很少能够看到的个人照片,等到先生的忌日数到“二七”的那天,贴到网站上,敬献给先生的在天之灵。

当先生的研究生

革命常常有个后遗症:它的领袖会被人奉若神明。只因为领袖的一句话,“我们不搞学位制”,于是中华人民共和国的前29年就没有博士、硕士和学士;领袖说一句“知识份子要接受贫下中农再教育”,于是大学教授、老师们就得放下手中的书本,离开教室,去农村上干校。

1978年,中国的教育,回归人类正常的文明轨道,开始实行学位制度。那年10月,像我这样的,离开了学术界、离开了大学校园12年的大学生成为第一批共和国的硕士生;像叶培大这样的,差点儿就习惯了喂猪、种菜、烧饭这些新的活计的教授,返回大学,成为第一批硕士生的指导教师。

我很幸运,选择了先生作为导师,选择了光通信作为专业。

73年的光荣

自1938年毕业于西北联合大学留校任教直到谢世,先生在高校执教73年!从第一个助教岗位到名誉校长;从第一门本科生课程《电工学》到87岁讲授的最后一门研究生课程《光波导》;从1959年招收第一个研究生到2009年他94岁高龄获得他生平最后一个奖项:优秀博士论文指导奖,他把毕生精力毫无保留地献给高等教育事业、献给了他的学生。

先生讲课,每年都要更新讲义,增添一些在这一年里与课程相关的科技发展的新内容。我研究生毕业后留校任讲师,兼任先生的科研助手,并为他的研究生课程当了4年助教,先生的每堂课我都听,课后帮先生答疑,给研究生批阅作业,期末为先生草拟课程考题、判阅考卷。4年后,我去英国南安普顿大学,在一个国际化的研究组里工作,感觉自己的光纤理论功底不比任何人差,这得益于跟随先生的3年硕士培养和4年的助教经历。

先生在高校的执教生涯中,至少编著出版了四本教科书:两本微波,两本光通信。这几本书,影响力很大、使用时间很长、受益面很广。有的至今还在一些大学里用作教材。一本《微波技术基础》,1979年出版,8年后,荣获邮电部优秀教材特等奖;两本光通信的书,分别于1981年和1985年出版,在使用了18年以后,荣获信息产业部科技进步一等奖。

先生73年的光荣无与伦比;北邮的学生们对他无上敬仰。

光纤通信教研室

先生从事的专业先是广播,后来是微波通信。当我们文革后第一批研究生入学时,他带领我们的研究方向是光纤通信。那时候,虽然高锟博士的论文《光频介质纤维表面波导》已经发表于1966年,但是中国的革命领袖就在这一年发动了“文化大革命”,使得整个中国在“革命”时期根本就没听说过“光导纤维”。

“文革”以后,中国有四位科学家立即转向研究光通信,除先生之外,还有上海的张煦(交通大学)、黄宏嘉(科技大学)和成都的林为干(电子科大)。这四位科学家,都是微波专家,同是从美国留学归来。这几位科学家,会同在工程方面探索光通信的、武汉的赵梓森、杨恩泽,成为推动中国光纤通信科学研究、工程建设和人才培养的学术带头人。

然而,拨乱反正需要时日,先生要把研究方向从微波转向光纤通信,组建国内第一个光纤通信教研室,谈何容易?培训教材、实验设备、文献档案,一切都是空白的!

先生带领无线电工程系的吴彝尊、陶尚平、张世佩、林坚、蒋佩璇、李玲等几位教师,加上两名硕士研究生,黄章勇和我,初步搭起了实验室的人员框架。他本人白天黑夜地加班加点,阅读外文资料,整理完成了第一个教师和研究生的培训讲义《光波导技术基础理论》,讲义是用英文写的,为便于大家理解,采用中英文双语教学。正是叶先生的这门课程,对快速提高老师们和研究生的理论水平起到了决定性的作用。

那时候的大学教授,家里都没有空调,我有一次晚上去先生家请教,看到先生穿着汗衫背心在台灯前整理讲义,满桌子的英文书籍和期刊,一把蒲扇放在电镀折叠椅上。

先生这般“无言之教”,带动着、激励着整个教研室努力学习和工作。那时候,“夺回失去的时间”,不仅是口号,也是大家一致的行动。

那几年的北邮,从事光纤通信研究的教师队伍在扩大。从开始在无线系,扩展到电信系,李国瑞、王明鉴和区惟煦老师都转向了光纤,再加上应用物理专业从事半导体激光器研究的陈德昭教授和研究生张英海、张晓辉,还有辛德禄老师和研究生刘选忠,以及钟保安老师和研究生孙雨南。研究生的招生数也逐年增加。在无线系,第二年有了王开斌、肖子英、郭恒和潘秀雯;在电信系,先后招收了顾畹仪、姚嘉陵和赵荣华。

北邮的光纤通信队伍开始聚集、壮大,在先生的带领之下。

请进来、走出去

在北邮光纤通信起步阶段,为尽快提高大家的业务水平,先生请了许多国际知名专家来北邮讲课。那几年,我们听过加拿大叶嘉林教授40学时的《光波导》 课程;听过法国教授阿诺德教授20学时的《导波光学》课程;听过日本教授桥本正弦和森下克己的讲座;听过英国电信首席科学家约翰.密德温特教授的《光通信前沿》报告……

与此同时,先生多次亲自出国参加国际学术会议,了解科技前沿,把握科研方向。为了让研究生开阔眼界,先生每次从国际会议回来,总要做个报告,介绍国外同行的新的研究方向。我记得很清楚,一次从国外回来,他详细讲解了“综合业务数字网”(ISDN)的概念,告诉我们,这是下一个十年光纤网络的发展方向。在那次组内报告会上,先生还介绍,英国电信的研究人员发现一种新的由相干光源所引起的噪声,称作“模式噪声”。

先生就是这样,用了短短两三年时间,建立起与美国、英国、日本、加拿大、德国、法国、荷兰等国一流光纤科学家的联系网络,这个网络,后来对于北邮乃至全国访问学者的派出、对于学术交流,起到至关重要的作用。

研究生课题调研

先生指导研究生,重视培养过程的每一个环节。每学期的选课,都是先生亲自与我们研究生认真商定。当我们完成所有的课程,先生又特别安排黄章勇和我赴长春、大连和上海作课题调研。这也是先生“走出去”战略的一部分。

从三个城市调研归来,黄章勇确定了自己的课题:铌酸锂调制器。我向先生报告了在上海与复旦大学方俊鑫教授的讨论。当时方教授提到,应该把有源器件做到光纤里边去。叶先生沉思片刻,表示同意这个想法。同时也指出,目前我们还没有实验条件。他考虑我有较强的激光物理背景,最后商定,我的课题是“多模光纤中的模式噪声”。

第一只半导体激光器

1980年,先生去荷兰参加国际会议期间,参观了飞利浦公司,公司赠送了一只波长为0.85微米的半导体激光器。先生如获至宝,带回国马上交给实验室,嘱咐我们要爱惜使用。张世佩老师帮助我们设计完成了驱动电路,几个月以后,我们用它作光源,研究多模光纤传输系统中的模式噪声问题有了实验结果。先生听说后,立即来实验室检查,布置我们下一步的研究工作。

第一篇国际会议的论文

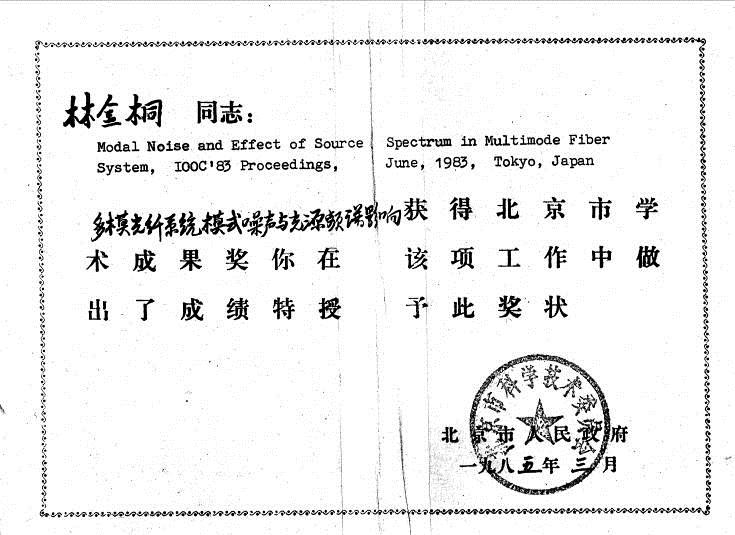

在叶先生和他的团队悉心指导下,黄章勇和我按期完成了硕士论文答辩,成为中华人民共和国第一批硕士。黄章勇的论文实现了国内第一个铌酸锂调制器,正是从这里开始,他走上了一条专攻光通信器件的创业之路,后来被国家授予许多荣誉,成为杰出校友。我留校任教,在先生指导下,将硕士论文期间的研究成果撰写成英文论文,投向在东京举办的《集成电路与光通信国际会议IOOC’83》。那次研究组一共投稿两篇,先生对我说,我们刚刚起步,在国际上没有知名度,两篇能中一篇就很不错,要做好不被录用的思想准备。果然,被叶先生言中。当他得知我们的那篇论文被录用为口头报告时,很高兴地说,第一篇呵,连加了两声“不容易!”先生是指,这是在光通信领域,中国被国际会议接受的第一篇论文。

当时的国家不富裕,研究组经费不多,先生于是就一个人,无人陪同,赴日本参会,并宣读论文。那年他已经是68岁的老人,并且担任着北邮校长的行政职务。先生从日本归来高兴地告诉我,论文宣读的效果很好,不少外籍华人都对先生说,听到来自中国大陆的论文,真高兴。还告诉我,英国电信有意邀请我去当访问学者。稍后,先生写信将我推荐给密德温特,但因为他已调往伦敦大学任教,此事没能联系好。

叶先生领导的模式噪声研究成果,后来获得北京市学术成果奖。这是我获得的第一个学术奖励,我至今保留着当年的奖状。先生也有一式一样的奖状。

至于后来,叶先生当选了IEEE会士,担任许多国际会议的主席,获得种种荣誉,标志着国际学术界对他和他的研究团队学术水平的承认。而他在国内外学术界的那种威望,是用多年来的实实在在的对于科学技术的贡献一点一点地积累起来的。

北邮的光通信研究,就是这样,在先生的执着努力下,从无到有走了过来。现在的北邮,光通信已经是一个具有国际影响力的、相当规模的教育部重点实验室。就在北邮送别了先生的3天之后,1月25日上午,科技部和教育部组织专家实地考察北邮,就授予“光电子与光通信国家重点实验室”做最后的一次评估。让实验室同仁万分痛心的是,先生却在这个关键时刻离开了我们。

正人君子

先生绝对是个正人君子。做事,秉公而正直;待人,诚恳而友善。

1982年,校办主任和我陪先生访问上海。他叫我为他预订南京路上的一家饭店,说要宴请亲友,让我把时间选在周末。那次宴会,他不让我们参加。我想,先生那是要告诉校办,一定由自己买单。

既使有些应当由公家支付的外事活动,先生为了让国际友人感受更为亲切,常常将宴会设在家中。英国的密德温特教授、加拿大的叶嘉林教授都享用过先生的家宴。

先生一生,坦坦荡荡,宠辱不惊。当校长、当院士,不动声色,照常指导他的学生,照常为学生上课。出差的时间总是一缩再缩,为的是赶回来给学生上课。这对于今天有些教授,课程表上写自己的名字,其实只上第一节绪论,其余都由助手或博士生来上,应该是极好的教训。

我跟先生当科研助手的几年,正好是先生当校长的那几年。我们经常见面,但他从来没有对我提到过哪怕是一点点行政会议讨论的事情;我技术职称的晋升、出国考试成绩、批准与否,他从来不告诉半点消息;在任何场合,我从来没有听见过先生对于任何干部、任何教授的微词。

他担任国务院第一届学位委员会“电子学与通信”组的召集人,我是该组学术秘书。凡是需要民主投票决策的事宜,他总是先酝酿、再投票,严格执行民主决策程序。先生从来不把自己的意见强加于人,也从来不曾在会前会后对我这个学术秘书作过任何非程序的指示。

先生公事公办,不会因为是学生,或者多年的下属而得到他格外的照顾。先生担任校长以后,与我有一次谈话,布置了我作为他的科研助手的工作任务,同时语重心长地说,如果有出国深造的愿望,那么在做好工作的同时要做好语言上的准备。并提醒我说,国家公费留学生是通过正规考试进行选拔的。那意思就是:不会因为是校长的弟子、助手就能得到任何照顾。

先生担任名誉校长之后,凡是有关学校的大事,邮电部和学校领导总会听听他的意见。他其实随时都了解学校的发展动态,然而他从来不会传播一点“小道消息”。我从1993年回国,95年担任副系主任,一直到1998年3月,出任北邮第6任校长。在几年时间里,我和先生见面,他只和我讨论学术和教学,从来不问、不谈我行政职务的晋升。

1985年,在我出国留学的前夕,我去先生家告别,师母告诉我说,先生说了,林金桐有能力,现在就做个副院长都可以。如果不是我要离去,师母应该不会告诉我这句话。我在北大的任课老师问先生,林金桐在北邮可好?先生说:“第一,人品好;第二,独立工作能力强。”对于先生的这个评论,我也是过了好长时间才听说。先生本人,从来没有当面对我说过任何夸奖的话。

先生尊重每一个教职员工;热爱每一个学生;先生主持一所大学的行政,民主、正派,具备极高的大学校长素养。

先生过着普通人的生活。不求奢华、安贫乐道。从我认识他的第一天,到他驾鹤西去,他一直就住在眷7楼2层的一套单元房里,会客室只有14平米大。先生生前曾给我背诵过刘禹锡的《陋室铭》:“山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德罄。”先生追求的是一种“谈笑有鸿儒,往来无白丁”的高洁傲岸的学者生涯。

先生待人,热情而谦逊。与人握手,总是满脸笑容,很用劲地摇动胳膊;家里来客,总要送出家门,送到楼梯,直到客人的背影消失。对于学生,只有鼓励和关怀,从来不用教训的语调,更不会嘲讽挖苦。

先生在正式场合,衣帽端正。或西服套装,或中山装,总是笔挺。我熟悉先生从60岁到90岁的形象,四个字:气宇轩昂。所到之处,给人以庄重、认真的感觉,令人肃然起敬。休闲时,与常人百姓一样的穿着,我也曾看到过先生穿着公司赠送的夹克。

先生豪饮,白酒、啤酒,都不在话下。但先生在宴会上绝不劝酒,更不闹酒。

北邮基金会的第一个捐款人

我担任北邮校长后,策划成立北京邮电大学教育基金会。“算计”着必需要得到两个人的支持,才能做成此事。第一个:叶培大;第二个:吴基传。当我说明了事由,先生立即表示支持,欣然允诺捐赠一万元,成为北邮基金会的第一个捐款人。有了先生的第一笔捐赠,我才有胆量拟定一份教授名单,先是10名,后来扩大到20名,邀请大家成为基金会发起人。再后来,有了吴基传的捐赠,我才开始寻找四大运营商、通信企业和校友,邀请更多的企业和个人作为基金会发起人。

当募集资金超过了两千万元的时候,宣布基金会成立。先生于是挥笔写下“利在当代,功施后世”八个大字。铭刻在基金会成立纪念的匾额上。

恩重如山

从我考上先生的研究生那天算起,直到先生谢世,叶培大教了我33年。这三十三年的言传身教,悉心栽培,恩重如山!

是先生带我走进光纤科学的殿堂。也是先生介绍,我才得以结识高锟、甘柏林等世界知名的前辈学者。

是先生推荐我担任第一届国务院学位委员会学术秘书,有机会为全国“电子学与通信”领域的权威教授服务,并向他们学习,提高自己行政工作的素质和能力。

是先生让我做他的研究生课程助教,学习观摩了先生四年的研究生课程,为自己后来在高校授课奠定了坚实的基础。

是先生让我担任他的科研助理,经历了硕士培养从招生到答辩的全过程。

当我取得公费留英资格,又是先生亲自写推荐信给甘柏林教授,把我送到著名的英国南安普顿大学光纤研究组去学习和工作。

当我完成博士学业,又是先生支持我在伦敦大学国王学院继续从事三年“光纤中的光信号处理”博士后研究。“让林金桐本事学大些再回来不迟”这是先生对学校的建议。

当我准备回国,选择地区和单位,是先生郑重要求我“就回北邮”。

当我回到北邮任教,是先生邀请我与他共同担任《光波导》研究生课程,由我来讲20学时的“光导纤维”章节。并且,先生把自己上一年的有关讲稿亲手赠送给我,供我备课时参考。我和先生合作讲这门课大约有6年,直到先生87岁高龄停止讲课。先生在七十三年的高等教育生涯中,讲授了许多许多的课程,这最后一门,与我合作,这是我终身的荣耀。

1985年,先生《光纤理论》一书出版,因为我出过一点力,先生的书稿将我列为共同作者。出版社与先生商议,因为是民盟组织的系列丛书,希望一律都只用一位民盟专家署名。先生很为难地将出版社来信给我看,我当即同意,请先生不必在意。14年后,这本书获得信息产业部科技进步一等奖,此时,先生没有告诉我,直接把我的名字列为第二获奖人。

应该说,先生修养这么高,他作为导师,对于自己的每一个学生必定是同样的关怀。我只不过是有幸留在他身边工作,因此才有了多一点的接受先生教诲和关照的故事。更因为耳濡目染、潜移默化,自己的为人做事,都受到先生的影响。先生对于我的恩情,首先是教我做人的恩情。

先生爱国爱校、敬业乐群,永远是大家的楷模。

先生“崇尚奉献、追求卓越”。这八个字,在50年校庆前的一次校务会议上,大家一致同意,被提炼成为“北邮精神”。

先生秉公办事,不谋私利。是干部的一面镜子。

先生尊重教师,热爱学生。是当校长的和当院系主任的应当学习的品质。

先生给北邮留下一笔宝贵的精神财富,先生对北邮恩重如山。

缺席的国际会议主席

2000年,我陪同先生一起赴日本参加了《中日光纤科学与电磁场理论会议》(OFSET ‘2000)。这个双边会议是由先生早在1985年创立的,已经连续举行了很多届。那时候的先生,身体很好,健步如年轻人。他在会后,又独自启程,飞往美国。那年,先生85岁。

2002年,中日会议的另一届在中国举行,地点选在黄山。与历届相同,由叶先生担任大会主席。当北邮的参会代表即将启程赴会的时候,一个消息传来,医院不肯出具飞行健康证明,医生不希望先生乘坐飞机。

不管我们怎样解释先生经常坐飞机出差,先生的健康状况非常之好,医生始终不作让步。先生最后听从了医生意见,委托我前往代行主席职责。

这一年,先生87岁。从那以后先生就再没有坐过飞机,再没有离开过北京。从那一次黄山会议之后,《中日光纤科学会议》也没有再举办过。

1998年,行政小办公楼建好启用后,为名誉校长准备了办公室,就在我的对面。我曾和先生有两项约定:“第一,只要您有力气爬楼,请您天天来半小时,读读报纸,看看文件,也便于我们随时向先生请教;第二,同学们喜欢听您的课,只要您愿意讲课,有力气讲,您就一直讲下去。”

打从那次先生缺席黄山会议,他来办公室也就渐渐地少了。又过了一段时间,他对我说,从下学期起,他的课由张民博士接替吧。学校尊重先生的意愿,只愿他保重身体,安享晚年。

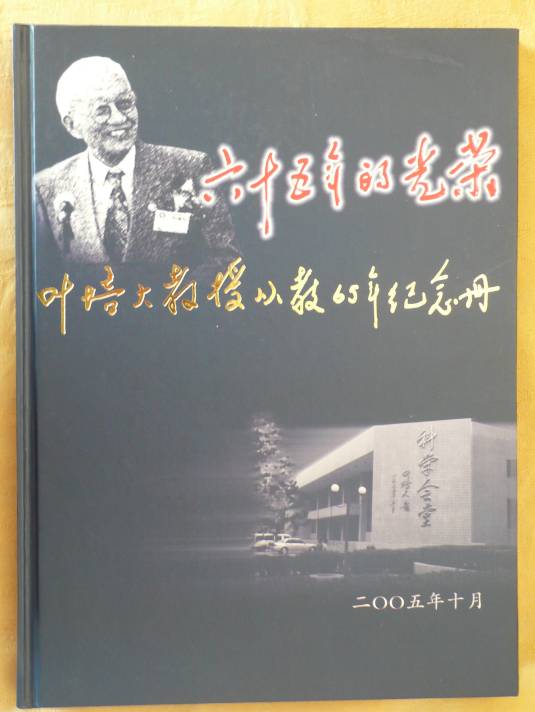

50年校庆

2005年10月,北邮50年校庆,适逢先生90岁生日, 也是先生从教整整65周年。先生的五位学生郭建恩、李青、唐雄燕、张民、吕召彪策划编著了《叶培大教授从教65年纪念册》,编著者让我为纪念册题写书名,我建议并题写了书名《六十五年的光荣》,《纪念册》做了副标题。

校庆大典在人民大会堂举行,先生作为名誉校长在主席台前排就座。当主持人介绍前排就座的国家、部委和北京市的领导人时,与会者报以礼貌的掌声。唯独介绍到先生,全场响起经久不息的暴风雨般的掌声,那掌声发自教职员工、学生和返校校友内心。

除了校庆大典,先生还出席了校庆晚宴和国际大学校长论坛。先生是这次论坛的名誉主席,有他的号召力,加上学校的努力,我们请来了中国大陆之外26个国家和地区的51所大学的校长参会。先生精神饱满,从头到尾参加了论坛。论坛结束,当学校编辑论文集出版,编辑人员首先想到的是送给先生一本。

那次论坛,扩大了学校的国际影响力。论坛的第二届是在韩国举行的,第三、第四届分别在阿联酋和俄罗斯举行。今年的第五届将回到中国,由西安科技大学主办。

先生接待的最后两位外宾

90岁以后,先生步行范围开始缩小,北邮师生很少再见到他们敬爱的老校长在校园漫步。

来校访问的外宾中,有些对北邮感情深的,希望见到先生。我们征得先生同意,安排去家里探望。此时的先生,总是兴致勃勃,准备好旧时的照片,与老朋友一起回忆往事,重温友谊。有时也问问来访者所做报告的题目,请他们讲讲目前在研究什么。

2007年10月,先生在家里接待了英国的戴维.佩恩。上次与先生见面,佩恩还是30多岁的年轻人。在几十年的科研工作中,佩恩成就卓著,尤以领导光纤放大器的发明而备受全世界称道。他这次来访,是前来接受北京邮电大学名誉教授的称号。在仪式之后,佩恩问起叶先生,我于是陪他去看望先生。

那年,92岁高龄的先生,记忆力完好,语言能力正常,只是语速较慢。那时的先生能在室内走动。佩恩教授告别,先生缓步送到门口。

闻讯先生仙逝,佩恩教授立即给我发来电邮,请我帮他在灵堂献上花圈,让我在挽带上写上“献给中国光通信的先驱”。随后,他给治丧委员会发来唁电,在唁电中,他称叶先生是“中国光通信之父”、“非常善良的人”和“伟大的科学家”。唁电全文如下:

“I met Prof YE Peida in the early 1980’s when I visited China for the first time with Prof Gambling to attend a workshop on Optical Waveguide Theory. At that time he was President of the University of Posts and Telecommunications in Beijing. For me as a young man, it was a great honour to meet such a research legend, but I discovered he was warm, friendly and not the least bit intimidating. We must have impressed him, because shortly afterwards he sent his very bright young protege Lin Jin Tong to study with us in Southampton UK for a number of years and obtain a second PhD. We would happily allowed Lin to study for a third (!), but he returned to China, where he succeeded Prof YE as President of BUPT.

Most recently in 2007 on a visit to BUPT where I was made an Honorary Professor, I met Prof YE once again at his house on the campus. I was amazed how he remembered me and my earlier visits and we drank tea together and reminisced. I was once again struck by his warmth and quick wit even at such a considerable age. I count myself lucky to have met him once again, the father of optical telecommunications in China. He was a very fine man and a great scientist.

It is with great regret that I am unable to attend the funeral. However, I would like to offer my deepest sympathy to the family and my condolences to all his friends and colleagues who have lost so much.”

戴维·佩恩教授悼念叶培大先生的唁电

2010年6月,清华大学设宴招待前来讲学的美国光学学会前会长厉鼎毅博士,我应邀作陪。厉博士当时与我约定,8月他再来京时,让我一定陪同去探望先生。他履约来到北京,我却因外科手术住院而不得不委托徐坤博士陪同。徐坤博士当时用相机拍摄了这张先生最后一次会见外宾的珍贵照片。

相约百岁

很多年的习惯了,春节的初三或初四,我总要去先生家拜年。捧一束鲜花,带一件礼品,给先生和师母请安,祝一年吉祥如意。

2008年春节,我去拜年,先生的语言仍然清晰可辨,他问起我在领导筹备的巴基斯坦-中国工程技术大学计划何时招生,还关切地问道安全是否有问题。

2009年春节,我去拜年,先生的听力仍好,语言能力却衰退较快,想讲话但很难讲出来。

2010年春节,我约请曾经在先生身边工作过的王雅蕙老师驾车,一起去给先生拜年。雅蕙很高兴,带上了她最好的相机。见到先生,我很吃惊,发现先生的语言能力竟然较比一年前有了改善。当雅蕙问他,“还认识我吗?”先生看了看她,用右手指指自己的头说,“这里不太灵了”。反应好快!从先生家出来,我很高兴地对雅蕙说,叶先生的健康状况比去年好,活过百岁应该没有问题。

2010年10月16日,先生95岁生日的前两天,我去先生家祝寿。除一束花之外,还献上一枚长白山的野山参做寿礼。我对先生说,保重,百岁生日的时候,我们当学生的,一定为您大庆百年寿辰。当我告诉先生,校学术委员会要在先生的生日当天,召开一个座谈会,祝贺先生生日,探研先生的治学方法,学习先生的治学精神。先生拉着我的手,感情激动,随即眼角流出眼泪。

这是我认识先生33年来,第一次见到先生流泪。现在想起来,莫非先生有了预感?流下那一串留恋生活、留恋自己所钟情的教育事业、留恋北邮师生员工的泪水。

天不遂人愿,先生没有能够活到百岁。他带着对北邮师生的眷恋,告别了他为之奋斗了73年的高等教育,离开了与他朝夕相处的中国光通信科技界的同仁和学生,寿终正寝,驾鹤西去。这张摄于2010年春节的照片,成为了最后一张我与先生的合影。

心中的铜像

北京大学有一座蔡元培铜像,交通大学有一座唐文治铜像,北京交大有一座茅以升铜像,北邮应该有一座叶培大铜像。

在这座铜像前,让每一届新生开始学习北邮的历史;

那些从国内外各类竞赛凯旋的学生,那些取得了卓越成就的杰出校友,可以用这座铜像作背景,向母校报喜;

这一座铜像,将接受那些学术行为不端的学生和教师的忏悔和检讨,并且用一种道德的力量,督促、鞭笞他们改正;

对于那些从北邮校门走出,却当上贪官污吏的败类,要把他们拉到这座铜像前,让他们给老校长下跪!

北邮需要一座叶培大铜像!在北邮师生员工的心中,早已经有了这座叶培大铜像!

(林金桐,2011年1月29日)

中国最早被国际会议接受的论文是黄宏嘉院士的《单模光纤色散特性的研究》,1982年第三届IOOC国际会议。尊重自己的老师无可非议,抬高就不好了。黄、叶二位院士私交甚好,弟子不宜开撕。

首先,诚如本文开头所写,本文原作者为林金桐校长,并非本人所作。本人转载的目的仅因北邮人论坛对外封闭,出于对叶培大先生的尊重与缅怀,将本文转载。

其次,由于本人并非原作者,对于多年前之事难以考证,以此将本人斥为“抬高”、“撕”极为不妥。

再次,本人收到评论后第一时间在 Google 搜索了“单模光纤色散特性的研究”,但未发现有关该文章的任何报道;在 Google 搜索了和“IOOC 82”,并不能找到与黄宏嘉院士相关之内容。

在 Google 搜索“Ye Peida IOOC 83”可以发现海内外网站的大量内容,并发现叶培大先生的文章“Modal noise and effect of source Spectrum in multimode fibersystem, Iooc′83. Technical Digest, 1983:30~31.”。

综上所述,我决定暂时保留林金桐校长的说法。希望您能为您的说法提供更多依据,感谢!